- ReSTART!第二新卒>

- 転職を成功させるための準備>

- 仕事の悩み・転職理由を整理する>

- 職場ハラスメントの現状。メンタルサポートろうむ李代表インタビュー

職場ハラスメントの現状。メンタルサポートろうむ李代表インタビュー

この記事の専門家

李 怜香代表

メンタルサポートろうむ

パワハラ、モラハラ、セクハラ、そしてジェンハラ、アルハラ…など様々なハラスメントが問題になっています。

ハラスメントという用語が広く認知されてきたにも関わらず、職場ではハラスメントの問題が一向に減らないようです。

今回は、被害者の心に深い傷を残すこともある「職場でのハラスメント」について、メンタルサポートろうむ代表の李怜香氏にお話をうかがいました。

▼目次

メンタルサポートろうむ 李怜香代表にインタビュー

メンタルサポートろうむでは、人事や労務に関わる業務のほかに、

- ハラスメント対応

- メンタルヘルス対応

- 研修・セミナー・講演・執筆

- 女性活躍推進のサポート

といった業務を行い、日々相談を受けられています。

理論だけではなく、経験からくる実践の裏打ちからも多くの中小企業を長年にわたり応援してきた、代表の李怜香氏に「職場のハラスメント」の実態について、お聞きしていきます。

どのような方からの相談や依頼が多いですか

さっそくですが、相談窓口に届く連絡はどのような方からが多いですか。

そうですね。相談窓口業務では、ご依頼を受けた事業所の従業員の方から直接相談が来ます。被害を受けている方、または、その同僚からのご相談ですね。

男女でどちらが多いか、とか、年齢層などはそれほど偏りがなく、かなりばらついている印象です。若い人、キャリアの浅い人、パート・アルバイト等が被害にあうことが多いという印象ですが、実際の相談はそうでもなく、ご年配の方もいれば、正社員の方もけっこう多いです。

これは被害を受けている人数というよりも、会社の相談窓口を信頼して相談してくれるかどうか、ということもあるのではないかと思います。

また一般の個人の方からのご相談は受けないわけではありませんが、無料相談はやっていませんので、問合せはあってもご依頼に結びつくことはほとんどないです。社内では相談しにくいということなので、行政の相談窓口をご案内して終わりになります。

業種などはばらばらで、あまり偏りはない印象ですね。

特徴的なのは、本社は大企業で、その子会社からのご依頼がよくあります。中小企業は、なかなかハラスメント研修の重要性に気づいていただけない場合が多いのですが、そういうところは、自分の会社自体は中小でも、研修などは親会社の水準でやっているからでしょうね。

一般企業以外では、大学、病院、労働組合、官公庁などもときどきあります。

相談ではどういったハラスメントの種類が多いですか

パワハラは、悪意があって「相手をいじめてやろう」というのではなく、上司が部下を指導するときにいきすぎてしまうのが、ほとんどです。

その場合、パワハラをしている側は、なにがいけないのかよくわかっておらず、「自分の言っていることは正しいのだから、文句を言われる筋合いはない」という思考の方が多いですね。

言っていることが正しくても、暴言や人格否定があったり、大声でどなったりなど、言い方が正しくなければパワハラになる可能性が高いです。

女性がお手洗いに立つたびに自分もいっしょに席を立ってついていったり、倉庫などにものをとりにいくとき、用もないのについていく、という感じです。

これは、やっているほうは、悪いことをしているという意識はほとんどないのですが、やられる側からするととても気持ちが悪く、会社に行くことさえつらくなるときがあります。

こういう、加害者と被害者のギャップが大きいものが多いですね。

パワハラもセクハラも、加害者側とされる方が受け取り手の感覚を推し量れないという問題はかわらないということですね。

相談やセミナー・研修の依頼数の推移にはどんな傾向がありますか

内容へのご要望ですと、セクシュアルマイノリティへのセクハラについて入れてほしいというご要望がときどきあります。LGBTQへの認知が進んできたということでしょうね。

また、カスタマーハラスメントというのですが、社内ではなく、お客様から自社の従業員がハラスメントを受けたらどうしたらよいか、というご質問もよくいただきます。

「お客様は神様だ」に対応する企業の努力、大変そうです…。

ハラスメント防止研修の内容について教えてください

そのような知識も当然必要なのですが、それだけでは「元から断つ」ことはできないんですね。

考え方の歪みに気づいていただいたり、職場のコミュニケーションの風通しをよくしたりという、根本的な部分に働きかけるグループワークが入っています。

たとえばセクハラですと、行為者、被害者、それぞれの立場からの架空の相談内容を読んでもらい、会社としてどのように対処したらよいか、グループで討議してもらったりします。

双方から話を聞くと、ひとつの事実について、立場や見方が違うとまるで別の話のようになったりします。

会社は警察や裁判所ではありませんので、調べて白黒はっきりさせるということは難しいのですが、どこに注目して話を聞いたらよいのか、相談者のプライバシーを守ったり、相談者に不利な対応をしてはいけないという、基本的なことが実践的にわかるような内容になっています。

たんに「これはだめ、あれはだめ」では、どういたらよいのかわかりませんよね。一歩進んで、上司として部下にはどういう関わり方をしたらよいのか、具体的にわかるようになります。

ただ単に知識として身につけるのではなく、体を動かし、頭を使い、自分から周りに働きかけることによって、しっかり腹落ちする内容になっています。

楽しいといっても、講師がジョークを言って笑わせるような感じではなく、ワークに真剣に取り組むことによって、楽しさが感じられるようになっています。

「3時間の研修で長いと思っていたけど、実際にやってみるとあっという間だった」「職場の人とあまり話をすることもなかったが、コミュニケーションのよいきっかけになった」という感想をよくいただきます。

さらに、研修後にどのように行動したらよいかという目標も立てていただきますので、研修を受けて終わりではなく、その後の職場の変化に直接コミットするのも特徴ですね。

相談者、受講者に必ずお伝えしていることはありますか

心身の不調といってもはっきりした病気ではなく、夜はよく眠れているか、食欲はあるか、気分がいつも落ち込んでいるようなことはないか、そのあたりですね。

理不尽な話ですが、ハラスメントの被害を受けてしまうと、会社がきちんと問題解決に動いてくれても、やはり被害者の側にも相当の負担がかかります。

数ヶ月単位で時間がかかることもあります。その間、耐えられるように、自分自身のケアをすることを考えてください、と申し上げています。

人権ということばは、あまりピンと来ない方も多いとは思いますが、社会的な立場に関係なくひとりひとりの人間に価値があり、充実した生活を送る権利があるという考え方です。それを理不尽に奪われることは、重大な人権侵害であると言えます。

社内に人権侵害があって、それを放置しているということは、会社の価値が大きく損なわれている状況だということですね。

また、管理職の方には、ハラスメント防止はマネジメントの問題であるということもお伝えしています。

部下が仕事に打ち込めるように様々なサポートをするのが上司の仕事であり、マネジメントということです。そこがきちんとできていれば、当然ハラスメントなどということは起こりません。

管理職としての仕事がきちんとできていますか?そこを考えてください、というのがわたくしの言いたいことですね。

ハラスメントを受けた場合、どこに相談すべきですか

会社の相談窓口に申告したり、行政の用意した窓口に行くのは、やはり相当のエネルギーが必要です。

家族や友人など、職場と関係のない人に相談しても問題解決しないと思われるかもしれませんが、まず共感的に聴いてもらい、心のモヤモヤやつらい気持ちを吐き出して、次に行動するエネルギーを得ることが重要です。

同僚に相談することは、職場内で自分に味方してくれる仲間をつくるという意味もあります。上司に相談すると、直接解決に結びつくように動いてくれる可能性も高いですね。

ただ、会社の人に相談したからといって、すぐにしかるべき部署に話を通してもらう必要はありません。

「いまは、ここだけの話にしてほしい」と頼んでおき、そのまま相談だけに留めることもアリですし、会社で問題にしてもらうにしても、そのタイミングは自分で決めてよいのです。

秘密を守ってくれる人、「あなたにも悪いところがあるんじゃない?」などと余分なことを言わずに、被害を受けた人の立場に立って考えてくれる人、身近にそんな人がいればいちばんいいですね。

基本的に、ご自分が相談しやすいところに相談すればよいのです。

都道府県労働局に設置されている総合労働相談コーナーに相談してみるのも、悪くないと思います。直接窓口に行くのは、時間の関係で難しいかもしれませんが、いまは、厚生労働省が委託した「ハラスメント悩み相談室」というWebサイトがあり、夜間や土日も相談できますし、またはメールですと24時間受け付けるようになっています。

そのほか、法テラスや法務局でやっている人権110番などもあります。行政のやっているものは、ネットに情報がありますので、まずは調べて、自分に適したものを選んでください。

”どこに相談すべきか”ということもたいせつなのですが、専門家として言いたいのは”できるだけ早く相談してほしい”ということです。

問題が小さいうちのほうが対処しやすいということもありますが、ハラスメントによってメンタル不調になってしまうと、相談することさえできなくなってしまいます。自分ひとりで抱え込まないようにすることが、最も重要です。

職場でのハラスメントに悩む方へメッセージをお願いします

あなたには、たいせつな職場の仲間として尊重され、毎日生きがい、働きがいをもって暮らす権利があります。

「この程度のことでハラスメントだというのは、おとなげないのではないだろうか」「がまんするのが社会人としてまっとうな行動なのではないだろうか」という考えは捨ててください。

ひとりひとりが、つらいこと、いやなことに対して、きちんと声をあげていくことで、世の中はいい方向に少しずつ動いていくのです。

職場には暴力が横行しており、男性社員が女性社員の胸やお尻を触るなどということも日常茶飯事でした。

でも、多くの人の勇気ある行動が連なったことによって、職場のハラスメントは許してはいけないことだという合意が、日本社会に広まりつつあります。

ハラスメントの被害を受けるということは、とても不運なことではありますが、自分一人で抱え込まずに、まわりにも協力してもらいながら対処することによって、職場をよくする、ひいては、生きやすい社会をつくることにもつながります。

もちろん、耐えられないと思ったら、会社を辞めるということも当然考えてください。

必ずしも踏みとどまって戦わなければいけないわけではありません。なによりたいせつなのは、生き続けること、そして、少しでもよく生きようという意思を失わないことだと思います。

迷いや悩みが軽くなるような、あたたかく背中をおしてくれるお言葉を聞いて、李怜香代表のセミナーを是非とも受けてみたいと感じました。

本日はありがとうございました!

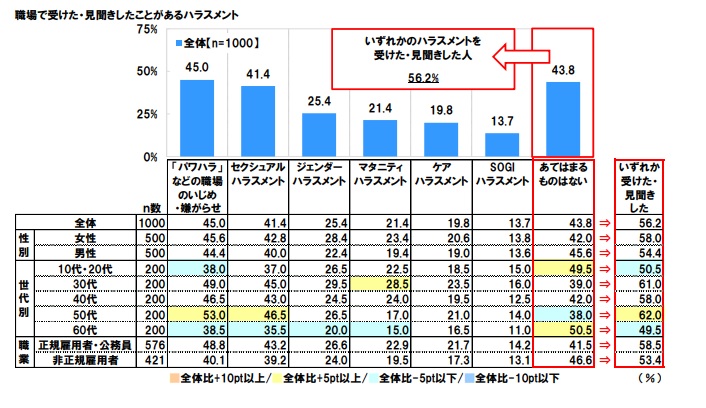

アンケート結果から見えてくる職場の様々なハラスメントの実態

実際に、どれくらいの人が職場でハラスメントを受けたり、もしくは見聞きしたりしているのでしょうか。また、ハラスメントを受けた人はどう対応しているのでしょうか。

日本労働組合総連合会が2017年におこなった調査によるとは、職場でなんらかのハラスメントを受けた、見聞きしたことのある人は5割半ばいることがわかっています。

そのなかで最も多いのはパワハラ、次にセクハラでした。

- パワハラ45%

- セクハラが41%

- ジェンダーハラスメント25%

- マタハラ21%

- ケアハラスメント(介護をする労働者への嫌がらせ)19%

(出典:日本労働組合総連合会 2017年10月実施「ハラスメントと暴力に関する実態調査」より 全国の有職者18~69歳の男女1000名が対象)

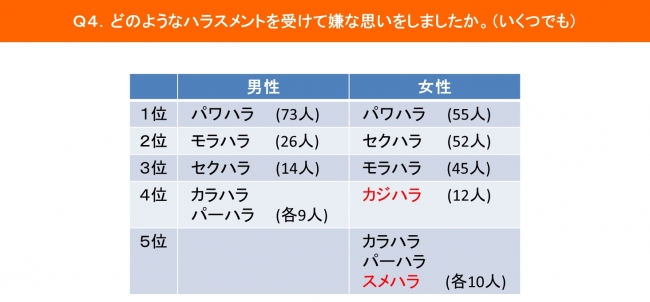

また別のアンケート調査では以下のような結果が報告されています。

(出典:株式会社アイリックコーポレーション「30種類超のハラスメントを対象にしたアンケート調査)

用語補足

カラハラ…カラオケハラスメント

パーハラ…パーソナルハラスメント

カジハラ…家事労働ハラスメント

そのほか、女性に特化したアンケート調査では「女性の7割がパワハラ、4割がセクハラ、3割がモラハラをを経験している」という報告もあります。(参照元:エンウィメンズワーク ユーザーアンケート「職場でのハラスメント」)

今やハラスメントは30種類以上まで細かく定義されていますが、アンケート結果からは、やはり認知度の高いパワハラ、モラハラが圧倒的に多く、加えて多くの女性がセクハラ、マタハラも受けている実態が再確認できました。

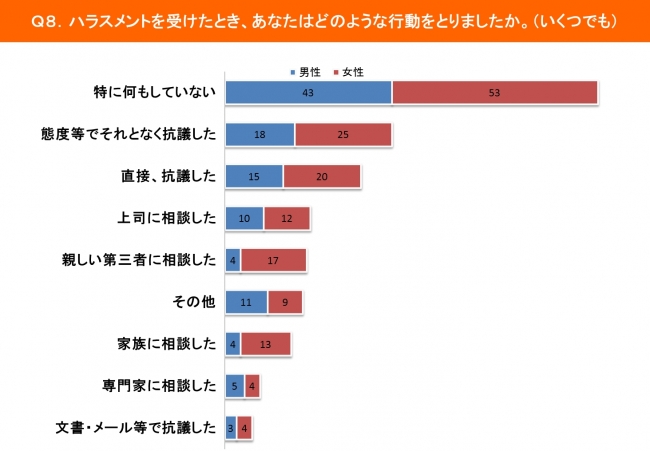

ハラスメントを受けた人の多くが「誰かに相談」「何もしていない」

ハラスメントを受けたみなさんは、その後どのような行動をとっているのでしょうか。

(出典:株式会社アイリックコーポレーション「30種類超のハラスメントを対象にしたアンケート調査)保険クリニック調べ」

中には、加害者へ直に抗議、もしくはそれとなく抗議し、謝罪や慰謝料を求める人もいますが、半数近くが特に何もしておらず、誰かに相談する場合は上司や同僚、親しい人を選んでいるようです。

ハラスメントの問題が解決できている人は少ない

その後、ハラスメントの問題はどうなったのか、ここが一番気になりますね。誰かに相談という形が一般的なのですが、

日本労働組合総連合会による上述のアンケート結果によると、ハラスメントの相談をした人のほとんどは「親身に話を受け止めてもらえた」と感じていますが、残念ながら問題の解決に進めなかった人が半数近くに及んでいます。

解決しなかった理由としては

- 話は聞いてもらえたけど、具体的な対応には進まなかった

- 「仕方がない」と消極的な対応をされた

- 「あなたのせいでは」と加害者扱いされた

などの声が多く挙がっていました。また、少数ですが、専門機関に相談したものの「たらい回しにされた」という声もありました。

ハラスメントを受けたにもかかわらず、何もしない、または声を挙げるにしても加害者当人ではなく周りの人に相談するケースが多い理由は、加害者のほとんどが自分の上司や先輩であり、自分のほうが弱い立場にあるためです。

「怖くて言えない」「社内の雰囲気が悪くなりそうで言えない」といった不安があるため、言いたくてもなかなか声に挙げることができません。

実際に「訴えたことでハラスメント行為が悪化した」「いづらくなって結局退職した」というケースも少なくないようです。

また、ハラスメントの影響で心身や生活に変化が出てしまう人も多くなっています。中には「仕事を長期間休んだ」「人と会ったり外出したりするのが怖くなった」というケースもあります。

このように、ハラスメントは被害を受けた人にとって深刻かつ放置してはならない問題になり得るものです。誰もがそのことを認識しなければなりません。

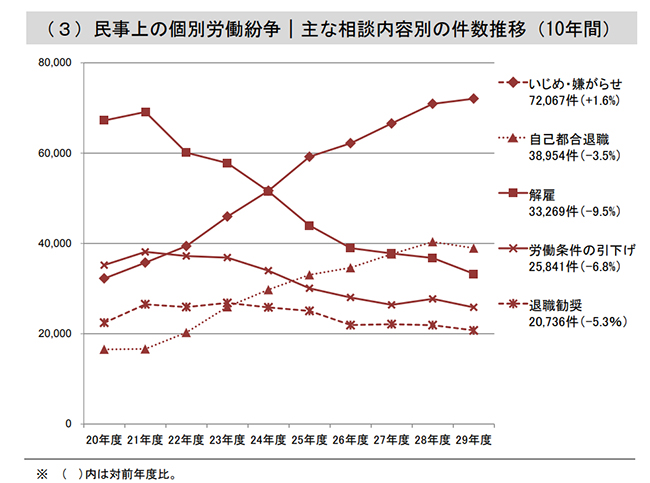

職場でのハラスメントの報告件数。パワハラは過去最多に…

パワハラの相談件数が過去最も多くなったということで注目されているところですが、窓口の相談件数がどのような状況になっているのか見てみましょう。

- セクハラ・・約6,800件

- マタハラ(妊娠・出産等に関するハラスメント)・・約2,500件

- 妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱い・・約4,400件

となっていました。

セクハラやマタハラの相談件数に増加の傾向はないものの、依然として相談件数が減少しない状態続いているようです。

一方、パワハラは相談件数が増加傾向にあります。

総合労働相談コーナーに寄せられる個別労働紛争の相談件数は、毎年公開されています。その推移を見ると、その他の相談は横ばい状態になるのに対し、パワハラ行為であるいじめ・嫌がらせだけはぐんぐん増加しているのが印象的です。

(出典:マイナビAGENT CANVAS)

平成30年のパワハラの相談件数は過去最多の8万2000件です。

今までパワハラを禁じる関する法律は特になく、職場のパワハラの予防・解決に向けた提言が施策の中心でした。

しかし事態を重く見た政府は、いよいよパワハラについても、企業に対して防止措置を義務づけるという案を成立させ、2020年に施行することを決めました。これからは企業にメスが入っていくのかもしれませんね。

職場における様々なハラスメントに対する政府の施策

職場でのハラスメントがまん延している事態に対し、政府はどのような施策を講じているのでしょうか。

セクハラ、妊娠・出産・育児に関するハラスメントの防止措置

セクハラについては、平成19年に改正された男女雇用機会均等法(第11条)により、事業主に対しセクハラの防止措置が義務付けています。

加えて、ハラスメントを防止するため、事業主に以下の措置を義務付けています。

- 同僚や上司からのマタハラにあたる言動で女性が仕事を害することがないよう、防止措置をとる(男女雇用均等法第11条の2)

- 同僚や上司からの育児・介護休業等に関する言動で仕事を害することがないよう、防止措置を講じる(育児・介護休業法第25条)

具体的には「規約を決め、従業員に周知させる」「相談窓口を定める」「ハラスメントの行為者に対する適切な措置をとる」「相談者・行為者のプライバシーを保護する」といった措置が制定されています。

パワハラ防止に関する取り組み

厚生労働省は、増加しているパワハラを防止するため、次の取り組みを行っています。

- 「パワーハラスメントに関する実態調査」による、企業のパワハラ発生状況の把握

- ポータルサイト「あかるい職場応援団」やパンフレット等による周知広報

- 「パワハラ対策導入マニュアル」の作成

- パワハラ対策取組支援セミナーや研修の実施

総合労働相談コーナーによるパワハラ相談の受付

実際にハラスメントを受けてしまった場合、解決する手段に裁判があります。しかし、裁判は費用や時間の負担が大きくなるため、そう簡単に起こせるものではありません。

そこで、裁判に持ち込まず公平に職場のトラブルを解決する支援サービスとして、平成13年10月から「個別労働紛争解決制度」が実施されるようになりました。

この制度では、総合労働相談、助言、あっせんといった3つの支援サービスを提供しており、相談者は無料でサービスが利用できます。

ハラスメントの中で最も多いパワハラについては、労働局や労働基準監督署などに設けてある総合労働相談コーナーが相談を受け付けています。

メンタルサポートろうむのサービスをご紹介

最後に、今回のインタビューにご協力いただいた李怜香氏のプロフィールと、代表を勤める「メンタルサポートろうむ」について紹介いたします。

李怜香氏は、1999年から社労士事務所を経営しておられる、栃木県社会保険労務士会に所属する社会保険労務士です。あわせて、

- 産業カウンセラー

- ハラスメント防止コンサルタント

- 21世紀職業財団 ハラスメント防止研修客員講師

- 健康経営エキスパートアドバイザー

といった資格を活かし、企業研修やセミナーの企画・実施、講師など幅広い場面で活躍されています。

李怜香氏は「職場トラブルの原因はほとんどが人間関係にある、それが原因で労働者の方がうつ病になったり裁判沙汰になったりする状況を減らしたい」と切に願い「法律・心理の両方に通じた専門家」として日々のお仕事に奔走しておられます。

栃木県宇都宮市にあるメンタルサポートろうむは、全国を対象に労務相談、メンタルヘルス対策などをおこなっている社労士事務所です。

就業規則・社内諸規程の作成・改定、人事・労務管理についての相談、コンサルティング、といった人事、労務に関する業務のほか、以下の業務をおこなっています。

ハラスメント対応

様々なハラスメント防止に対応した研修をおこなっています。事業所様のお悩みに合わせて組む柔軟なプログラムが好評です。

また、従業員の方が安心して相談できるハラスメント社外相談窓口をリーズナブルな価格で承っており、事業所様が契約されると、従業員の方は電話、メール、LINEなどからの相談が可能になります。(個人的なご相談には対応していません。)

また、ハラスメントが起こった場合にも慎重に事案調査報告をおこないます。

メンタルヘルス対応

事業所様のご要望にあわせたプランでメンタルヘルス研修をおこないます。どのポジションの方にもわかりやすい説明で、メンタルヘルス対策が周知できるように導きます。

研修・セミナー・講演・執筆

メンタルヘルス、ハラスメント防止、コミュニケーション、実務に関する研修やセミナー、また講演や書籍の執筆もおこなっています。

地元の栃木県内はもちろん、全国の官公庁・地方自治体、経営者団体、一般企業等で実に多数のお仕事を担当されています。

女性活躍推進をサポート

メンタルサポートろうむは、女性の活躍を推進させたい事業所様をお手伝いします。

女性が働きやすい会社には男性も働きやすい、社員全体がのびのび活躍できる、といったメリットがあります。そこで、管理職、女性社員を対象にワークショップ型の研修をおこない、女性活躍推進につながる働き方を意識づけしていきます。

メンタルサポートろうむへのご相談のある方は、お電話、メール等でお問い合わせください。

人事労務・会社実務・研修についてのお問合せ、面談、Skype、電話による相談は初回無料です。(30分以内)是非お気軽にお問い合わせください。

正しく理解したうえで職場のハラスメントを防止することが大切

「ハラスメントを受けた」「これはハラスメントではないか?」と感じた方は、まずは信頼できる人に相談することが大切です。

また企業は、そういったトラブルを防ぎ社員が快適に働けるよう、社員全員に正しい知識を共有させ、ハラスメント防止対策をとる必要があります。

実際にはどのような措置をとればよいのかわからない、とお悩みの企業も多いでしょう。そのような場合は是非ハラスメント対策の専門家に相談されることをおすすめします。

今回ご協力いただいたはメンタルサポートろうむ様は、メンタルヘルス・ハラスメント対応に実績のある「法と心の専門家」です。ぜひお気軽にご相談されてみてください。

李 怜香代表

メンタルサポートろうむ

0

コメント

0

コメント